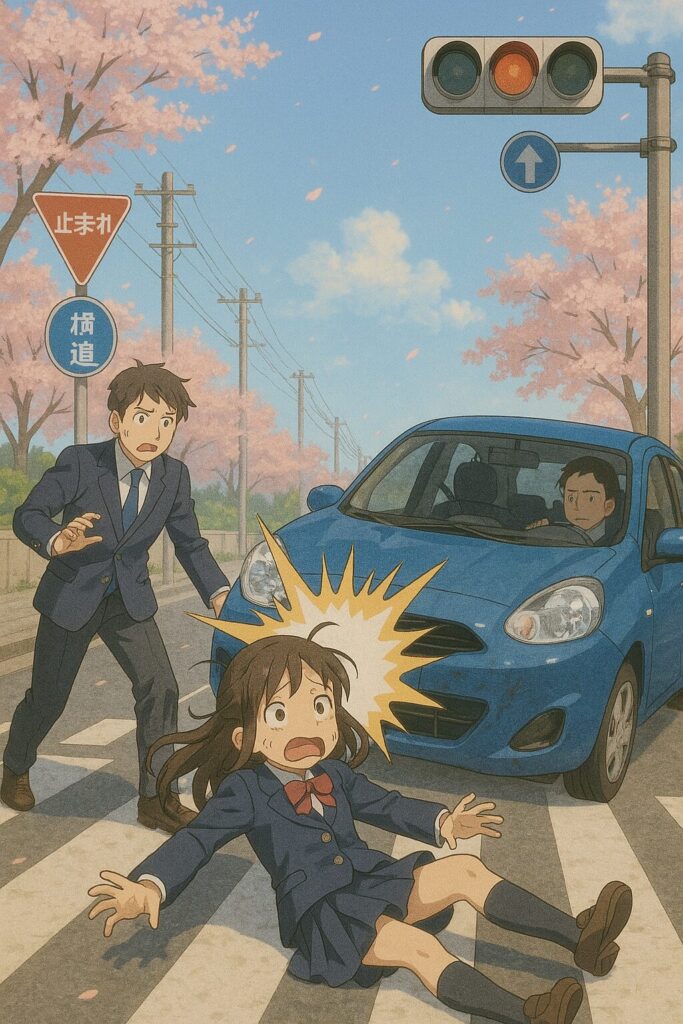

はじめに|春は交通環境が大きく変わる季節

春の陽気に包まれる4月は、多くの人にとって新生活のスタートを意味します。進学、就職、異動、引っ越しなど、さまざまなライフイベントが重なるこの時期は、生活リズムの変化に伴って、交通環境も大きく変化します。

中でも特に注意したいのが、**「新社会人ドライバーの急増」**です。

初めての通勤、緊張感、そして慣れない交通ルール。これらが重なることで、交通事故のリスクが一気に高まるのです。

本記事では、

- なぜ4月は事故が増えるのか?

- 新社会人ドライバーにありがちな行動とは?

- 私たちができる具体的な対策は?

という観点から、4月の道路に潜む危険と、みんなが安全に過ごすためのヒントをご紹介します。

【データで見る】4月に交通事故が多い理由

警察庁や自動車安全運転センターの統計でも、4月は交通事故件数が年間でも高めに出る傾向があります。

特に以下のような傾向が見られます:

- 新社会人ドライバーによる軽微な接触事故が多発

- 朝夕の通勤時間帯の事故が増加

- 自転車や歩行者との接触リスクも上昇

これは、新社会人が初めて自分の車で出勤したり、引っ越し先で新しい通勤ルートを試す時期と重なるからです。

また、緊張感や慣れない生活の疲れが蓄積しやすく、注意力の低下や判断ミスが起こりやすいという要素も大きいです。

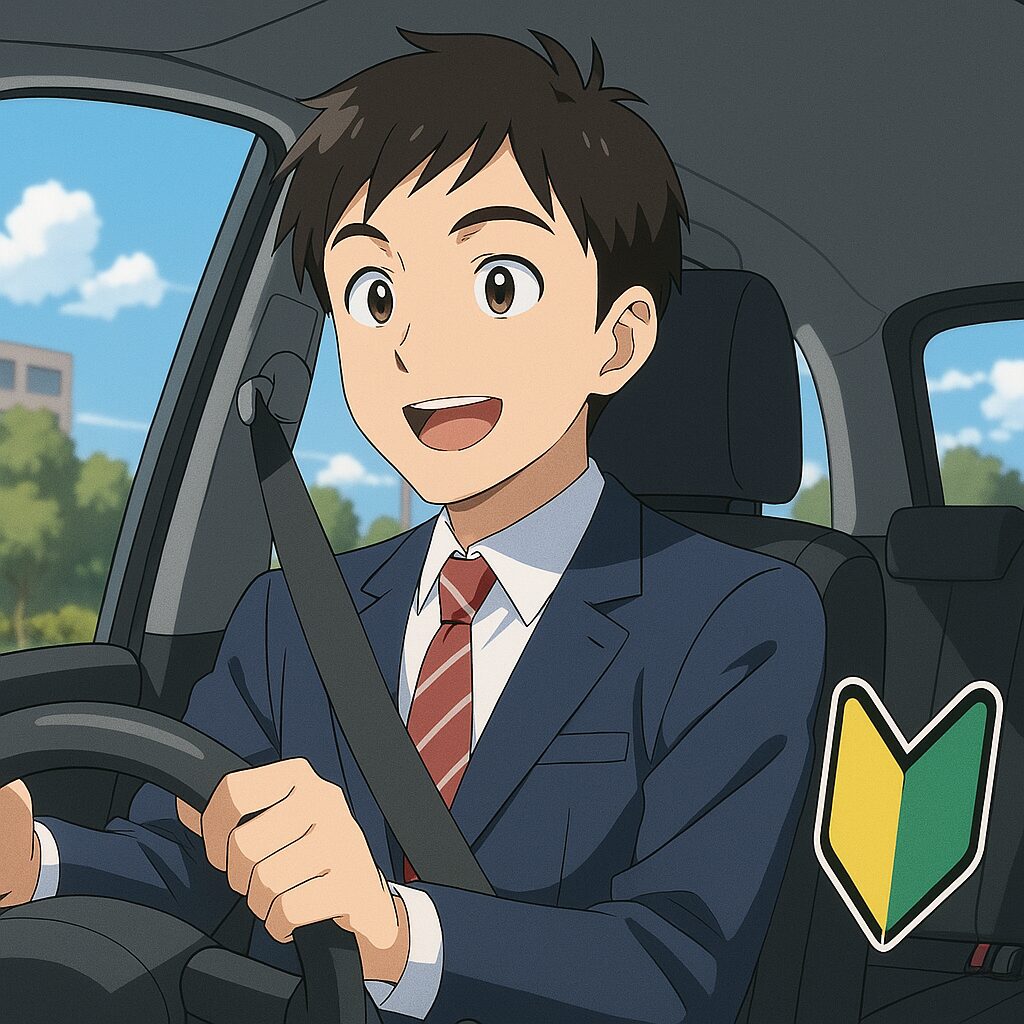

新社会人ドライバーが抱える3つの課題

新社会人ドライバーが抱える課題を具体的に見てみましょう。

① 初めての「通勤ドライバー」

これまで運転免許を持っていても、通勤やビジネスシーンでの運転経験がない人が多くいます。

- ラッシュアワーの運転に慣れていない

- 他の車との距離感やマナーが分からない

- プレッシャーに弱く焦ってしまう

このような背景から、無意識に不安定な挙動をしてしまうことが多々あります。

② 運転スキルにまだ自信がない

免許を取得してから実際に運転するまでブランクがあった人も少なくありません。

- 駐車やバックが苦手

- 右折や合流のタイミングが掴めない

- ウィンカーのタイミングが遅れる

このような“ぎこちなさ”が、他のドライバーにとっては「予測しづらい動き」に映ってしまい、事故の引き金になることがあります。

③ 精神的ストレスが高い

社会人1年目は、業務や人間関係へのプレッシャーが大きい時期。精神的に余裕がなくなると、運転にもそれが表れます。

- 怒られた後の帰り道に気が緩む

- 集中力が切れて標識を見落とす

- スマホ通知に気を取られる

こうした小さな油断が、大きな事故を招いてしまうリスクがあります。

私たちが「周囲のドライバー」としてできる配慮とは?

では、そんな新社会人ドライバーと道路を共有する私たちには何ができるのでしょうか?

ここでは7つの具体的な対策を紹介します。

① 余裕を持った車間距離を保つ

慣れていないドライバーは、急なブレーキや迷いのある運転をしがち。いつでも止まれる距離を保つことが大切です。

② 「初心者マーク」に敏感になる

初心者マークをつけた車を見かけたら、「焦らせない」運転を心がけましょう。

- 無理な追い越しをしない

- クラクションをむやみに鳴らさない

- 進路を譲る気持ちを持つ

このような行動が、事故の芽を摘むことにつながります。

③ 合流地点・交差点では“かもしれない運転”

「この車、もしかしたら止まらないかも…」という予測を前提に運転することが重要です。特に右折車や狭い路地から出てくる車に注意しましょう。

④ ウィンカーは早めに出す

新社会人ドライバーに限らず、誰もが運転意図を早く知りたいもの。ウィンカーやブレーキの合図は「思ったより早め」に出すと、周囲が安心します。

⑤ 時間に余裕を持って行動する

イライラのもととなる「時間の余裕のなさ」。時間に追われていると心の余裕がなくなり、攻撃的な運転や焦りによる判断ミスにつながります。

⑥ ドラレコやアプリで記録を残す

予期せぬトラブルの備えとして、ドライブレコーダーや運転記録アプリの活用も有効です。特に新社会人の車にはドラレコ装備を強くおすすめします。

⑦ 歩行者・自転車としても気を配る

運転者だけでなく、通行者側にも責任があります。

- イヤホンで音が聞こえない状態での横断

- 急な飛び出しやスマホ歩き

- 信号無視や自転車の逆走

これらは新社会人ドライバーにとって大きなストレスとなり、事故につながる原因になります。

通勤ラッシュの“危険ゾーン”に注意!

4月は以下のようなエリアで交通事故が多発します。

- 【オフィス街】初出勤で道を探しながらの運転

- 【住宅街】自転車通学の学生との接触リスク

- 【幹線道路】合流や車線変更が難しい地点

- 【駅周辺】急停車や路上駐車が増える

こうしたエリアでは、普段よりもスピードを落として慎重に走行しましょう。

新社会人ドライバーへのアドバイス|自分を守る行動とは?

ここからは、新社会人ドライバー自身ができる心構えと行動を紹介します。

① 無理をしない|分からないときは止まる

慣れていないうちは、「分からないから突っ込む」ではなく、「分からないから一旦止まる」が基本です。焦らず、冷静に。

② 毎朝10分早く家を出る習慣を

たった10分でも余裕があると、急がず安全運転ができます。「ギリギリの出発」は事故のもとです。

③ スマホ通知はオフ or サイレントに

運転中のスマホ使用はNG。通知の音に気を取られるだけでも事故リスクは高まります。

④ 「安全確認の癖」を身につける

・発進前の左右確認

・ミラーの位置調整

・ウィンカーと同時に目視確認

これらをルーティン化することで、自然と安全運転が身につきます。

保護者・企業もサポートを!

企業や家庭でも、次のようなサポートが事故防止に役立ちます。

- 企業による安全運転研修の実施

- 社有車の運転マニュアル整備

- 家族との「運転練習」の時間確保

- 任意保険の加入確認と補償内容チェック

社会全体で「新社会人ドライバーを育てる」という視点が求められます。

まとめ|4月は“みんなが初心者”という気持ちを忘れずに

4月は、新しい環境・新しいルート・新しい人々が一斉に動き出す季節。交通環境においても、「自分だけは大丈夫」ではなく、「周囲は慣れていないかもしれない」という視点が大切です。

コメント