はじめに:くら寿司が巻き起こした“優待劇場”とは何だったのか?

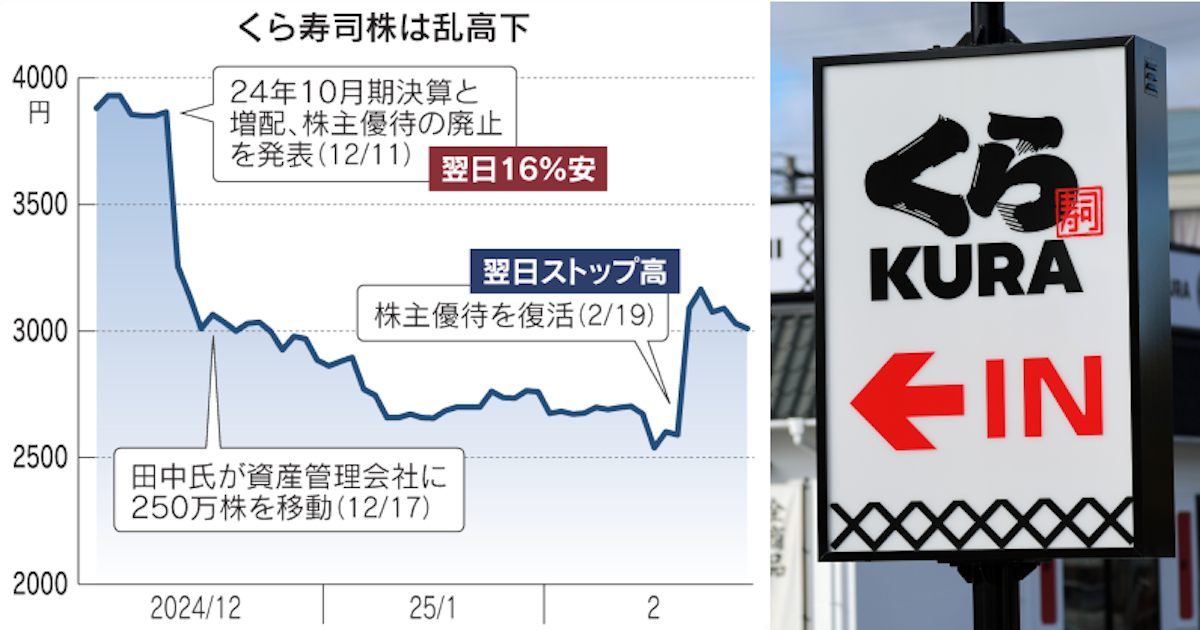

2024年12月、大手回転寿司チェーン「くら寿司」が発表した株主優待の廃止。そのニュースは、個人投資家の間に大きな波紋を呼び起こしました。さらに注目を集めたのは、その直後に起こったある人物の“株式移管”です。

同社の副社長が、自ら代表を務める資産管理会社に個人で保有していたくら寿司の株式を移管。そしてわずか2カ月後には、突如として「株主優待の再導入」を発表――。

一連の不可解な動きに対して、「株価操作ではないのか」「情報の使い方に問題はないのか」と、SNSや掲示板には憶測が飛び交い、株式市場でも大きな注目を集めました。

本記事では、くら寿司のこの一連の動きについて、時系列での整理、背景事情、そして考えうる企業側の意図に至るまで、徹底的に掘り下げて考察していきます。

優待廃止の衝撃:個人投資家への影響

株主優待の意義とくら寿司の旧制度

これまで、くら寿司の株主優待は100株保有で2,500円分、200株で5,000円分の食事券がもらえるというもので、多くの個人投資家にとって魅力的なインセンティブとなっていました。

「回転寿司」という業態も相まって、日常的に家族で使える実用性が評価され、個人投資家の保有率も高かったのです。

なぜ優待を廃止したのか?

企業側は「公平性の観点から」「すべての株主に利益を還元する方針へと転換するため」と説明しましたが、それは表向きの理由にすぎないという見方もあります。

実際には、企業のIRコスト削減や、海外投資家へのアピールといった意図が透けて見える構造です。近年では“東証による資本効率重視の圧力”も強まっており、優待の廃止はその流れの一環とも考えられます。

優待廃止が株価に与えた影響

2024年12月、廃止の発表直後から株価は大きく下落。一時的には10%以上の急落を記録しました。特に個人投資家の投げ売りが目立ち、「優待目当てのホルダー」が多かったことを浮き彫りにしました。

副社長の“株式移管”という奇妙な行動

いつ、誰が、どんな移管を行ったのか?

優待廃止の発表直後、2025年1月に、副社長が自ら代表を務める資産管理会社に対して、個人で保有していた「くら寿司株式」を移管したことが明らかになりました。

この移管は株価が一時的に落ち込んでいたタイミングで行われており、「安くなった自社株を法人に移すことで、将来的な売却益を法人利益として享受する狙いがあったのでは」とする見方が出ています。

この行動に対する市場の反応

投資家からは、以下のような疑問の声が上がりました。

- 「優待廃止→株価下落→株式移管という流れが出来すぎている」

- 「インサイダーではないのか?」

- 「自らの決定で個人投資家を振り落とし、その後に法人で利益を得る構図に倫理的問題がある」

SNSでは「#くら寿司もう行かない」といったハッシュタグが一時トレンド入りし、企業イメージにまで影響を与える事態に。

そして2カ月後の“再導入”発表:その意味とは?

2025年3月、「株主優待の再導入」を発表

一連の騒動から2カ月後の2025年3月、くら寿司は突如「株主優待の再導入」を発表しました。内容こそ若干の見直しがあったものの、実質的には旧制度の復活とも言えるものでした。

タイミングの妙と不信の拡大

問題となったのは、この発表のタイミングです。

再導入発表前に副社長が保有していた株式が資産管理会社に移管済みであったことから、「再導入で株価が戻ることを見越した戦略だったのでは?」と、さらなる不信感を招きました。

多くの投資家は、「企業の内部で株価の動きをコントロールしようとしているのではないか」と疑念を抱かずにはいられませんでした。

一連の行動に潜む意図とは?

仮説1:税制メリットを狙った資産移管

法人に移すことで、売却時の税制メリットや相続対策を講じることができます。副社長が個人から法人へ移管することで、最終的にキャピタルゲインへの対応も柔軟にできます。

仮説2:投資家の入れ替えと企業体質の転換

一度優待を廃止することで、“優待目当て”の個人投資家をふるいにかけ、短期志向の株主を整理。その後、改めて長期的なビジョンに合った形で優待を再導入することで、新たな投資家層を取り込み直す狙いだったとも考えられます。

仮説3:単なる広報戦略のミス?

逆に言えば、企業側の広報対応が後手に回っただけであり、「意図的なものではなく、不手際が積み重なった結果」である可能性もあります。株主や市場との対話不足、IR戦略の甘さが、ここまで不信を招いたとも言えるでしょう。

法的・倫理的な問題はあるのか?

法的には「セーフ」の可能性が高い

現時点で、証券取引等監視委員会などの調査対象にはなっていないようです。副社長の行動も「優待廃止の情報が公開された後」であるため、形式上はインサイダー取引には該当しないと見られています。

しかし、「形式的に合法」であっても「倫理的にはどうか?」という声は強く、企業のガバナンス体制そのものが問われています。

くら寿司が失ったもの、そして取り戻せるか?

投資家との信頼関係の崩壊

株主優待の一時廃止だけならまだしも、その後の株式移管、優待再導入という一連の流れによって、個人投資家との信頼関係は大きく損なわれました。

「くら寿司は投資家を軽視している」との印象が広がり、短期的には株価の戻りがあったとしても、中長期的なリスク要因を抱えることとなったのです。

信頼回復のために必要なこと

- 透明性あるIR戦略

- ガバナンス体制の強化

- 個人投資家への真摯な対応

- 経営陣の説明責任

これらを丁寧に積み重ねることで、徐々に失った信頼を取り戻していくしかありません。

おわりに:投資家は企業の“本質”を見抜け

今回の「くら寿司ショック」は、単なる一企業の話にとどまりません。私たち投資家が「何を信じ、どのように判断するべきか」を突きつける出来事だったと言えるでしょう。

株主優待は「株を買う動機」になる一方で、それを失ったときのリスクや、企業の本質的な体質を見極める力も試されます。

市場は冷酷ですが、公平です。企業の行動はすべて、投資家の信頼と市場評価として跳ね返ってくるのです。

コメント